|

Chapitre premier - Chapitre deux - Chapitre trois II. De la perception des stimuli à l’intégration des émotions

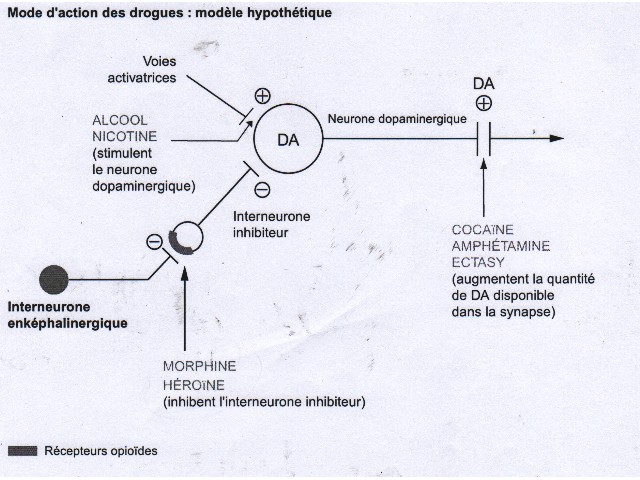

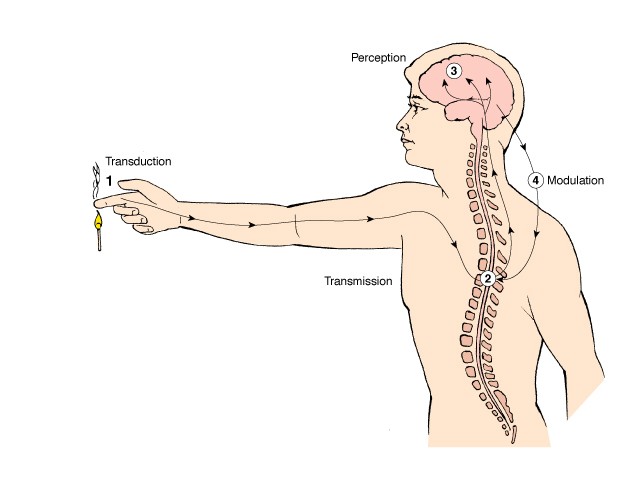

A. Perception des stimuli grâce aux organes des sens Les stimuli sont perçus par notre cerveau grâce aux organes des sens. Nos 5 sens (la vue, le toucher, l’ouïe, le goût et l’odorat) sont dus à nos organes sensoriels qui sont les yeux, la peau, les oreilles, la langue et le nez. Ils sont équipés de récepteurs sensoriels qui transmettent le message nerveux jusqu’au centre nerveux. C’est dans le cortex cérébral que l’on trouve les cellules nerveuses ou neurones. Ils communiquent le message nerveux qui est de nature électrique (et a une vitesse allant de 10 à 100m/s !) par l’intermédiaire de synapses, constituant ainsi un réseau efficace. Les messages nerveux sont codés par la fréquence des potentiels d’actions : La membrane des neurones est polarisée comme les atomes. Pour que le message nerveux puisse circuler au travers du neurone, il y a inversion transitoire de cette polarisation qui inverse aussi la polarisation de la membrane voisine et ainsi de suite, le tout sur une très courte durée, faisant ainsi circuler le message électrique dans les fibres nerveuses. Des stimulations des organes sensoriels d’intensité croissante augmentent cette fréquence. Au niveau des synapses, le message nerveux n’existe plus sous la même forme car l’espace synaptique interrompt la propagation des potentiels d’action. Le message est donc de nature chimique et codé en concentration de neurotransmetteurs. Plus la fréquence des potentiels d’action aura été élevée dans les fibres nerveuses, plus la concentration en neurotransmetteurs sera élevée au niveau de la synapse. A l’inverse, moins la fréquence des potentiels d’action aura été élevée, plus la concentration en neurotransmetteurs sera faible. L’influx nerveux arrivera alors au niveau de la terminaison axonique de la synapse qui possède des vésicules synaptiques provoquant la libération dans la fente synaptique des molécules chimiques ou neurotransmetteurs localisés dans les vésicules. Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique, diffusent et vont se fixer sur des récepteurs spécifiques présents sur la membrane de l’élément postsynaptique. Les neurotransmetteurs pourront être dégradés et capturés par l’élément présynaptique pour être de nouveau stockés et réutilisés. L’élément postsynaptique peut de nouveau répondre à un potentiel d’action.  Les cercles : Vésicules synaptiques En rouge : Les neurotransmetteurs En bleu : Les récépteurs B. Du plaisir à la dépendance Le plaisir est une sensation agréable. On peut le ressentir par exemple en mangeant du chocolat. Cette émotion qu’on aime, qu’on a envie de revivre peut mener à une certaine dépendance. Cette réaction se déroule dans un ensemble neuronal complexe qu’on appelle circuit de récompense, dont un élément clef est le système dopaminergique mésolimbique, un ensemble de neurones dont les corps cellulaires sont situés dans l’aire tegmentale ventrale, à la base du cerveau. La dopamine, qui est à l’origine de cette sensation de plaisir, est secrétée par les neurones de l’aire tegmentale ventrale qui est liée par le circuit dopaminergique au noyau accumbens. Ce circuit équilibre la récompense. Pour comprendre son fonctionnement, reprenons l’exemple du chocolat. Un enfant sera très tenté d’en prendre s’il se retrouve face à un morceau de chocolat parce qu’il connaît son goût. La vue du carreau déclenche en lui une augmentation de l’activité des neurones à dopamine. Lorsqu’il en mangera, les neurones de l’aire tegmentales vont s’activer et envoyer un signal électrique le long de l’axone jusqu’au noyau accumbens. Ce signal entraînera la libération de dopamine par l’extrémité de l’axone dans la fente synaptique qui le sépare d’un neurone du noyau accumbens. La dopamine libérée se fixera sur ses récepteurs dans le neurone accumbens et transmettra son signal dans ce neurone, qui se traduira chez l’enfant par une sensation de bien-être. Finalement, le signal disparaîtra lorsque la dopamine sera éliminée de la fente synaptique et capturée par un neurone de l’aire tegmentale ventrale pour un usage ultérieur. Cependant des interneurones inhibiteurs permettent de réguler la quantité de dopamine qui passera dans les neurones du noyau accumbens. Un interneurone en particulier secrète le gaba qui agit en inhibant le neurone de l’aire tegmentale ventrale qui secrètera moins de dopamine et limitera le plaisir, mais il possède également des récepteurs opioïdes qui l’inhibent en contact d’opiacés. Ces opiacés seront secrétés par un autre interneurone, l’interneurone enképhalinergique, qui par son action inhibitrice sur l'interneurone qui sécrète le gaba (avec des endomorphines par exemple), augmente la quantité de dopamine dans les neurones accumbens. Après avoir mangé son morceau, l’enfant sera tenté d’en reprendre un parce qu’il l’aura trouvé bon. D'autres substances autres que le chocolat procurent du plasir également mais peuvent mener à une dépendance. Leur action dans le système de récompense montrent toute sa complexité. L'alcool ou la nicotine par exemple agiront au même endroit que le chocolat, en stimulant le neurone dopaminergique, alors que la morphine et l'héroïne inhiberont l'interneurone inhibiteur qui ne secrètera plus de gaba. La cocaïne et l'ectasy sont des drogues qui agiront directement au niveau de la synapse en y augmentant la quantité de dopamine disponible.  C. L'intégration de la douleur La douleur est pénible : on ne peut pas la supporter longtemps. Elle est le résultat de l'excitation des nerfs, ou plus précisément des fibres composant les nerfs, et aboutit à un message nerveux qu'on appelle stimulus douloureux ou douleur. Les récépteurs nerveux sensibles aux agressions physiques, thermiques ou chimiques sont des nocicepteurs. On les trouve dans la zone périphérique, autrement dit la peau, les veines, les artères, les muqueuses, les tendons, les os et les viscères. Toutes les fibres nerveuses de l'organisme ne sont pas uniquement destinées à transporter la douleur mais certaines fibres qui sont utilisées habituellement pour transporter de simples phénomènes de sensation (toucher, chaleur, froid, etc.) sont, au cours des phénomènes d'embrasement, utilisées pour transporter la douleur. Le phénomène d'embrasement a lieu au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. On parle d'embrasement lorsque des impulsions nociceptives surviennent de manière continue suite à une transduction. Un processus se met alors en place et intensifie la transmission du message douloureux vers le cerveau. Ce terme désigne donc une intensification des douleurs légères en douleurs intenses, parfois intolérables. La perception initiale de la douleur est principalement le résultat de la sécrétion d’une substance, le glutamate, au niveau des neurones qui composent les fibres nerveuses nociceptives. C'est un neurotransmetteur qui agit donc de la même façon que la dopamine, en ayant l'effet inverse. Les parties terminales de ces neurones libèrent également d'autres substances telles que la substance P, qui associée au glutamate renforce les connexions dans la fibre nerveuse nociceptive et crée l'effet d'embrasement. Des facteurs comme l'anxiété, la peur, sont susceptibles d'accentuer le phénomène douloureux. A l’inverse, un évènement agréable provoqué par un effleurement doux, une caresse, a tendance à diminuer la douleur.  La douleur due à un excès de nociception (perception exagérée de la douleur), la plus fréquente, provenant d'une augmentation de la transmission des messages douloureux transportés par les fibres nerveuses fines Les douleurs par défaut d'inhibition survenant à l'atteinte d'un nerf périphérique. Elles peuvent être dûes à la section d’un nerf, à une amputation ou à une lésion nerveuse. Chapitre premier - Chapitre deux - Chapitre trois |